Constantin Taine (1785-1846)

De Bertry au parvis de Notre-Dame, le dernier recours d’un homme.

Il lui faut une bonne raison pour quitter Le Cateau, en cette fin d’octobre 1846. Une raison qui brûle, qui ronge, qui pousse un homme de 61 ans à se rendre dans la Capitale. Cette raison, dans le registre d’admission de l’Hôtel-Dieu, porte un nom terriblement moderne pour l’époque : carcinome de la face..

Xavier Constantin, ancien mulquinier devenu garde-champêtre, arrive seul, malade, et sans doute résigné Paris. Dans le Nord il a dû laisser sa famille et abandonner son travail

Il n’y a pas encore d’hôpital au Cateau, il ne sera construit qu’en 1860, et les médecins de campagne, malgré leur science appliquée, ne peuvent pas grand-chose face à une tumeur du visage. Alors, on tente Paris. L’Hôtel-Dieu. Le dernier recours.

L'Hotel-Dieu

L’hôpital occupe alors le flanc sud du parvis de Notre-Dame. Une position stratégique : proche de la Seine, dont les eaux sont fort utiles à l’institution — pour laver les draps, rincer les effets des contagieux, évacuer les pansements souillés, voire rejeter discrètement quelques viscères opératoires. L’eau, en somme, comme auxiliaire discret de la médecine. Mais pas toujours pour le meilleur… en matière d'environnement.

L'Hôtel-Dieu de Paris est réputé être l'ancêtre de tous les hôpitaux de France. Il a été le théâtre de l'histoire de la Médecine et fut au XIXe siècle le phare de la chirurgie occidentale. Encore tenu en partie par des religieuses hospitalières, il fait aussi office de laboratoire pour les grands noms de la médecine naissante.

En 1846, C'est surtout un lieu archaïque. Fondé au VIIe siècle, ses bâtiments sont vétustes, ses salles saturées, et les critiques pleuvent. Déjà, des voix s’élèvent pour réclamer sa reconstruction ou son déménagement, ce qui commencera effectivement vingt ans plus tard, sous Napoléon III. Les salles communes, bondées, alignent des dizaines de lits sous de vastes voûtes, sans séparation. Il n’y a pas d’intimité, peu d’hygiène, mais on y croise les sommités médicales du temps : Alfred Velpeau, Auguste Bérard, et d’autres chirurgiens dont les gestes font autorité. C’est là qu’on étudie les cas rares. C’est là que la médecine devient science… et parfois spectacle. La chirurgie se veut plus rigoureuse, plus savante. On tente, on expérimente. On coupe aussi. Mais la douleur ? La septicémie ? L’hémorragie ? Elles restent les compagnes fidèles du scalpel.

L'intervention

Constantin est examiné. Le cancer de la face est confirmé. Le traitement proposé : l’ablation. Chirurgie lourde, brutale, nécessaire mais désespérément inutile.

Le seul remède dont on dispose alors pour tenter de soulager la douleur est l'Opium. Ironie du sort, le premier acte d’anesthésie à l’éther sera pratiqué à Paris deux mois plus tard, en décembre 1846. Constantin n’aura pas connu ce répit. Les registres des entrées et sorties témoignent de son passage : Il entre le 20 octobre. Il meurt le 2 novembre 1846, à dix heures du matin dans la salle St Jean. La causedu décès d'une infection bactérienne post opératoire ayant provqué une «phlébite des veines de la face » ce qui est un syndrome gravissime. Il mourra de septicémie après plusieurs jours de souffrance que je n'ose imaginer.

J'ignore si son corps a été ramené dans le Nord ou s'il a été inhumé dans un cimetière parisien. À cette époque, il n’y a ni assurance sociale, ni pension, ni lieu d'accueil pour les famille. Il est probable qu’il soit mort seul. Peut-être a-t-il été "reçu" à titre gracieux, ou bien utilisé comme cas clinique pour les leçons d'un mandarin.

Les racines de Constantin

Si l’Hôtel-Dieu de Paris fut le théâtre de ses derniers jours, c’est bien à Bertry que Constantin Xavier Taine vit le jour, le 9 janvier 1785. Il est le septième enfant de Ferdinand Taine et d’Anne Rousseau, un couple bien connu des Bertrésiens d’alors. Son père, arpenteur et laboureur, exerçait des fonctions respectées dans la communauté : il fut maire de Bertry de 1798 à 1804, à l’aube du Consulat.

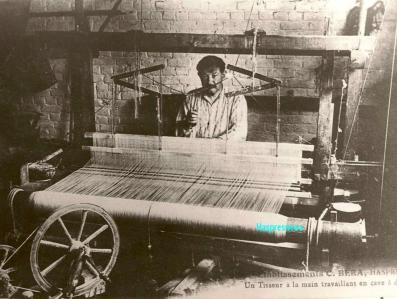

La fratrie est large, douze enfants, mais comme souvent à cette époque, la moitié n’atteindra pas l’âge adulte. Constantin, lui, survivra aux fièvres, aux famines, à la conscription révolutionnaire… Il exercera, comme la plupart de ses concitoyens, le métier de mulquinier, tissant des toiles fines dans la cave d'une maison-atelier.

Le 29 avril 1816, il épouse Marie Félicité Danjou, également originaire de Bertry. Ensemble, ils auront dix enfants, dont deux naîtront sans vie, et deux autres mourront en bas âge. Il n'y a pas de progrès en la matière, par rapport à la génération précédente. Les six premiers verront le jour à Bertry, où la famille demeure jusqu’en 1825.

Vers 1826, un tournant s’opère : le couple s’installe au Cateau, une ville plus animée, peut-être plus prometteuse. Constantin y devient garde-champêtre, c'est une position importante, attribuée à un homme de confiance par le préfet, et qui suppose instruction, rigueur, et loyauté. Officier de police judiciaire à l’échelle locale, il est en charge de la surveillance des chemins, des cultures, des pâturages, et même de la rédaction de procès-verbaux. Une fonction qui marque une forme d’ascension sociale pour un ancien tisseur.

Les quatre derniers enfants du couple naissent au Cateau entre 1927 et 1835

Après la mort de Constantin à Paris en 1846, sa veuve Félicité lui survivra près de vingt ans. Elle décède le 30 janvier 1865, à l’âge de 71 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants.

A noter que l'une des enfant du couple à déjà fait l'objet d'un article : Célénie Taine (1825-1858)

Conclusion

Bien que Constantin soit pour moi un lointain collatéral, l ne s’agissait pas ici de faire revivre un personnage à travers souvenirs ou témoignages familiaux : aucun récit oral, ni document personnel ne m’est parvenu à son sujet. Cet article est né d’une simple curiosité généalogique, comme souvent en matière d’archives.

Lorsque j’ai saisi ses données — naissance, mariage, décès — dans mon arbre, un détail a retenu mon attention : un décès à Paris, en 1846, pour un homme domicilié dans le Nord. Cela ne correspondait pas aux critères habituels de l’époque, où l’on mourait presque toujours chez soi, entouré des siens. J’ai donc décidé d’enquêter.

Or, comme chacun le sait, l’état civil de la ville de Paris a été détruit lors des incendies de la Commune, en 1871. Pour contourner cet obstacle, j’ai sollicité l’aide du groupe Généalogie-Paris, dont je remercie ici la bienveillance et l’efficacité. Mes plus vifs remerciements vont à Arlette Brossard, qui m’a très généreusement transmis l’acte de décès reconstitué de Constantin Taine, ainsi que les copies des registres d’admission et de sortie de l’Hôtel-Dieu.

C’est ainsi qu’un simple "décès à Paris" est devenu une porte ouverte sur la médecine du XIXe siècle, sur la pauvreté, les hôpitaux, et les chemins inattendus de certaines vies.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému, intéressé, amusé ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger .

Le blog ne comporte pas de bouton « like » aussi n’hésitez pas à manifester votre satisfaction au moyen des cinq étoiles ci-dessous. C’est une autre façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Mar 25 mars 2025

Ajouter un commentaire